荣宝斋与书画名家的交谊往事(下)

2020年12月25日 本文来自:同古堂

接上篇

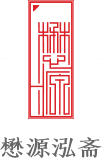

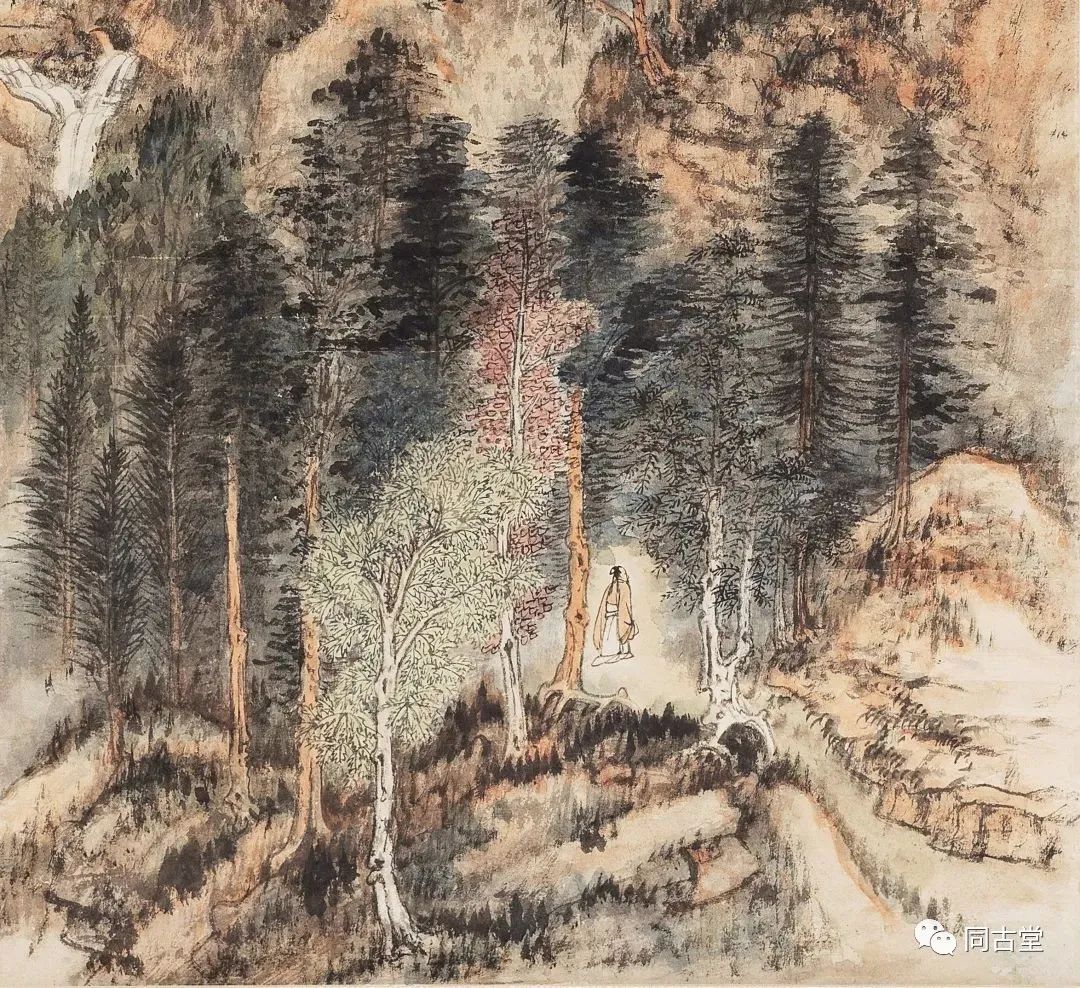

▲张大千(1899-1983) 仿王蒙青卞隐居图

此作为张大千临摹与自我创作相结合的力作,其构图参照王蒙的传世名作《青卞隐居图》为蓝本,略加调整,省去了前景中的湖水部分,几间点景屋舍从左移至中部位置,隐士面壁之处另辟松下茅屋,山下高士已然呈现是大千风格独特的面貌,两叠流泉及主题山形依然如原作。

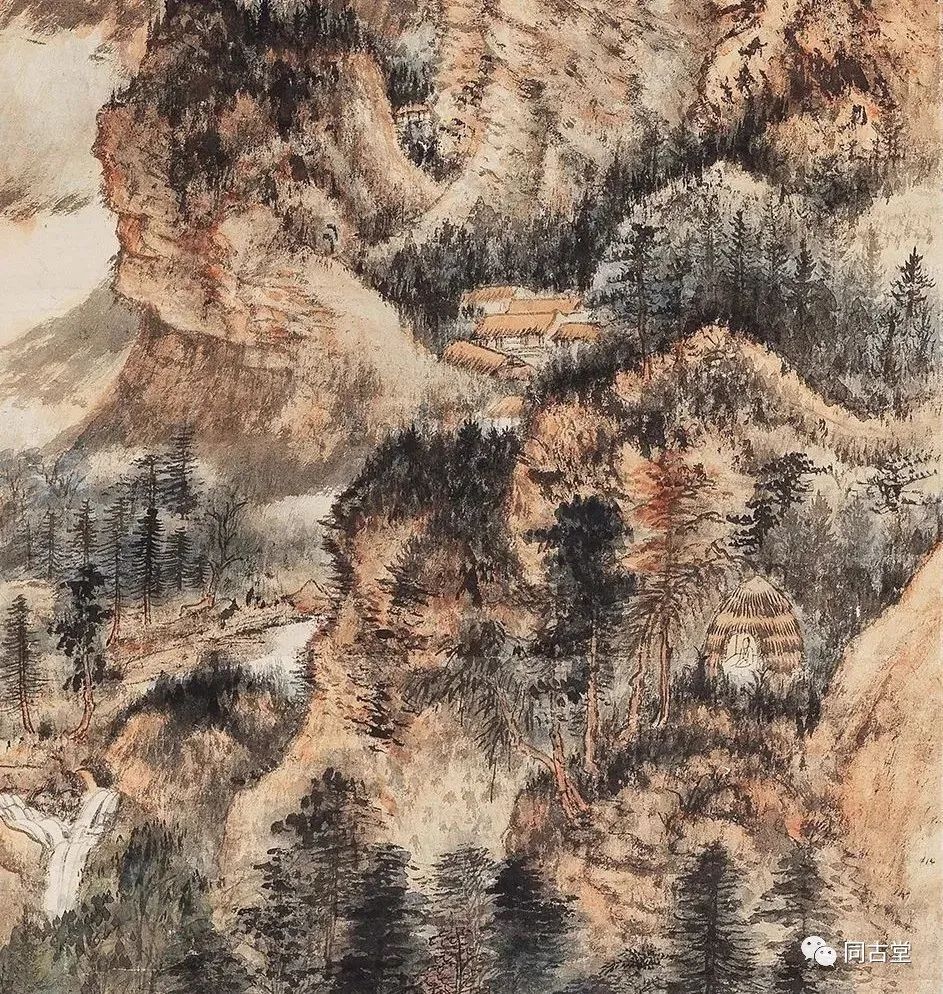

▲元 王蒙 青卞隐居图轴 纸本墨笔 140.6x42.2cm 上海博物馆藏

《青卞隐居图》画于至正二十六年(1366),是元末著名山水画家王蒙的代表作。画面描绘卞山高峻巍峨的气势,并渲染山深林密的幽寂气氛。技法亦是丰富多样,集中体现了王蒙的艺术风格,明代董其昌推崇为"天下第一王叔明"。

而张大千以古为师,始终践行着古人的绘画要求,并且不断的突破自我,才能屹立于画坛之中。 其曾言“临摹,就是将古人的笔法、墨法、用色、构图,透过一张又一张的画作,仔细观察它的变化,并加以了解、领会、深入内心,达到可以背出来的程度。然后经过背临过程,使古人技法运用自如,最后把古人的东西变为自己的。”

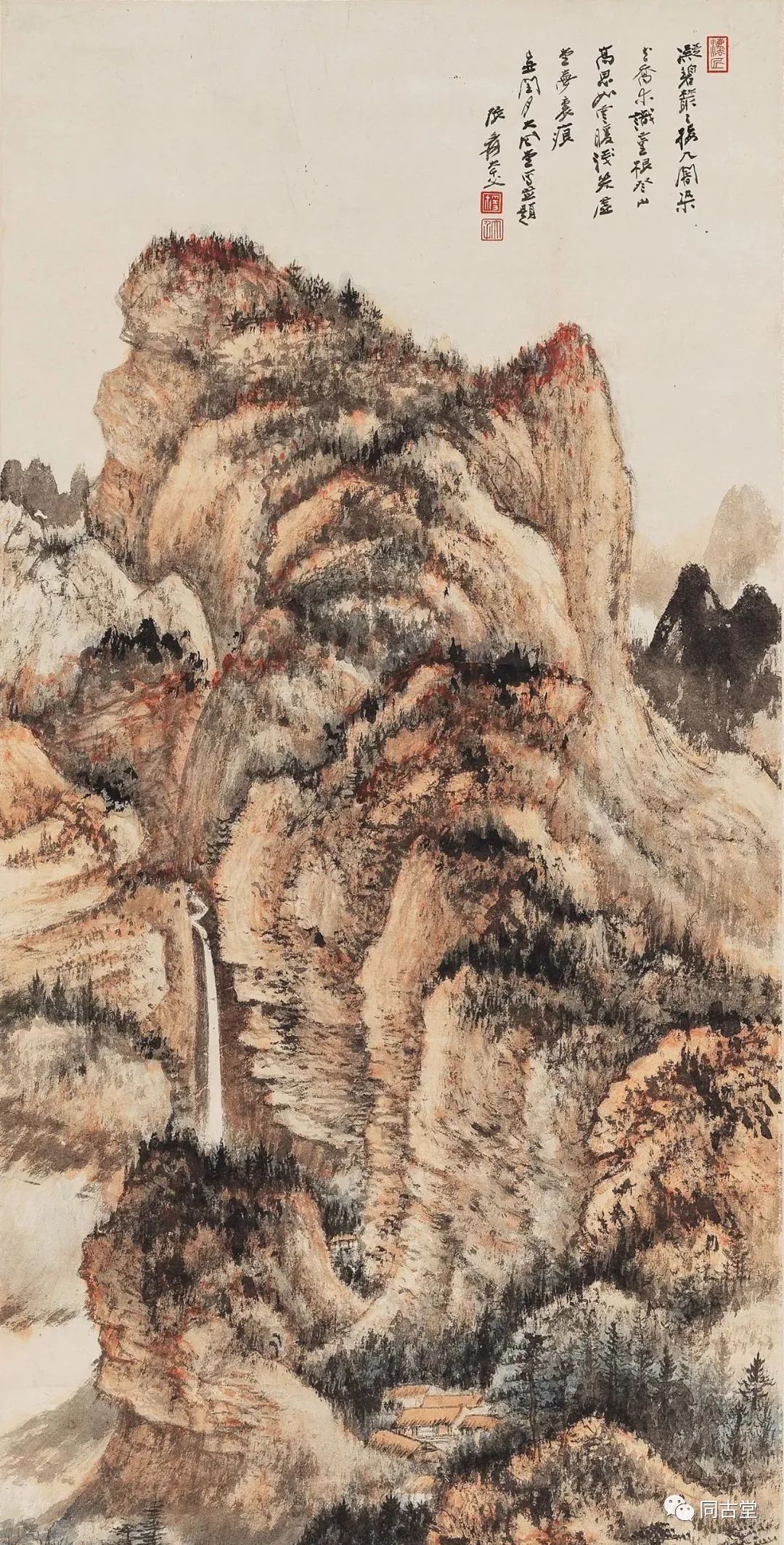

▲张大千(1899-1983) 仿王蒙青卞隐居图,局部

▲元 王蒙 青卞隐居图,局部,上海博物馆藏

张大千早年遍临古代大师名迹,从石涛、“八大”、梅清到徐渭、郭淳以至宋元诸家如王蒙、倪瓒,乃至敦煌壁画等。其深学精研,仿笔法,能乱真。时至今日,仍有不少张大千仿石涛的画作流传于世,极难分辨。

据传,1938年,徐悲鸿在广西购得一幅署名董源的巨幅古画《水村图》,同年张大千在桂林与徐悲鸿会面,见之爱不释手,遂带回四川研究。几年后,张大千从自己的藏品中挑出徐悲鸿喜欢的金农《风雨归舟》(有人即认为此画系张大千伪作),换得此画。

可见,不论金农《风雨归舟》是否为张大千伪作,其之书画造诣之精绝,也是亘古难见。

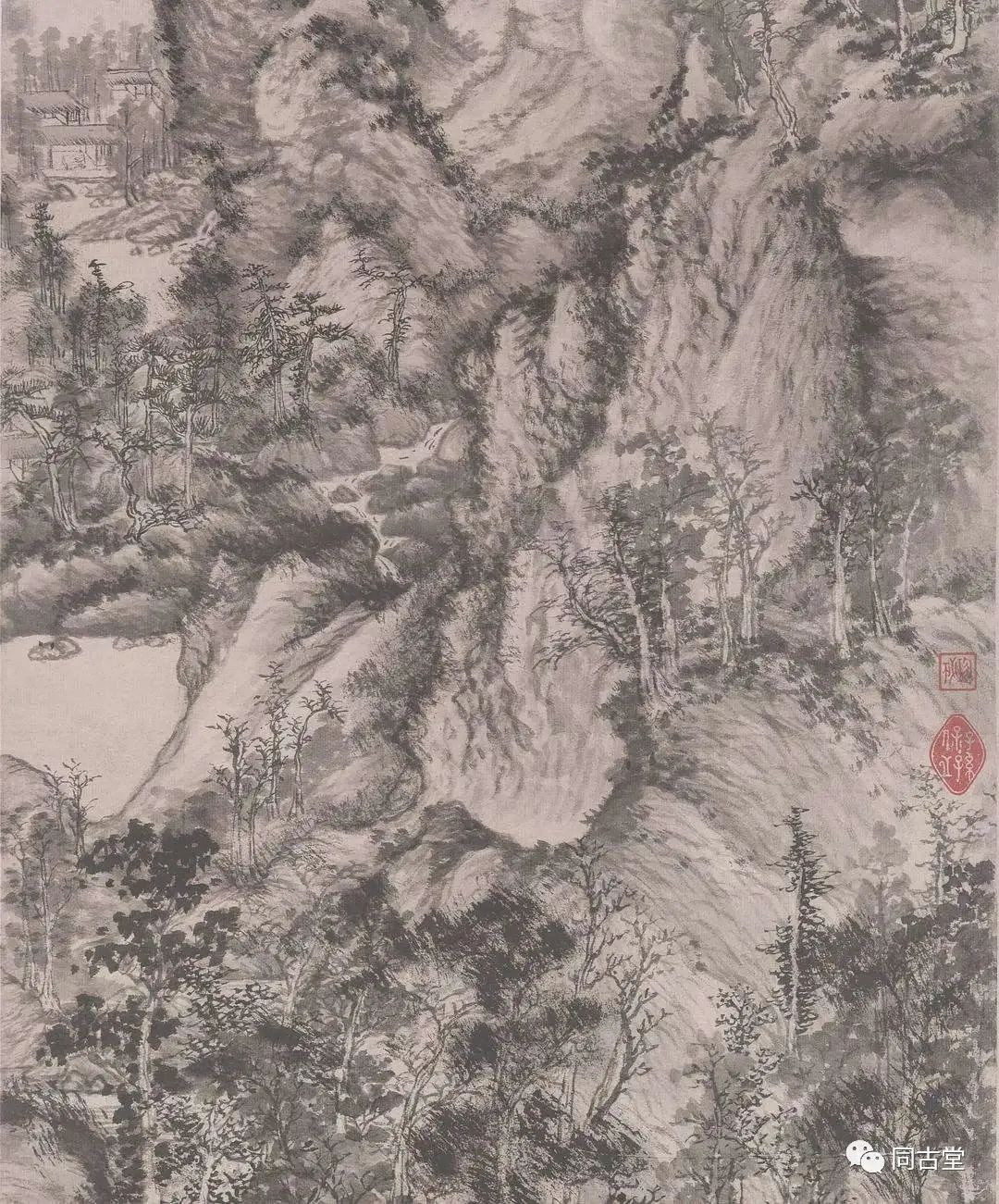

▲张大千(1899-1983) 仿王蒙青卞隐居图,局部

▲元 王蒙 青卞隐居图,局部,上海博物馆藏

此张大千《仿王蒙青卞隐居图》,层次分明,山石树木都有润湿之感。山头打点,变化尤多,有浑点、破竹点、胡椒点、破墨点,表现出山上树木茂密苍郁。全图不多渲染,其深远之处,有条不紊,充分呈现出空间的深度。

又千岩万壑,峰峦曲折,山势峥嵘,气势雄伟秀拔,意境深邃,构图繁复,可谓融汇诸家技法之长。山脚下高士,宽衣博带,缓步慢行,山腰处隐约可见有茅屋数间,屋内有一隐士正抱膝倚床而坐,相为呼应。

此画境界深邃幽雅,深得古意,又可见其自己笔墨语言,观之可知“五百年来一大千”,此语诚不我欺。

▲张大千(1899-1983) 仿王蒙青卞隐居图,局部

1919年,张大千在上海收藏家狄葆贤处观赏王蒙《青卞隐居图》,留下深刻印象。1949年夏天,即他离开中国大陆前夕,根据王蒙《青卞隐居图》的构图创作此幅《临青卞隐居图》。1950-1951年,其旅居印度大吉岭,得到罗家伦大使多方帮助,成功在当地举办画展。张大千得悉罗家伦大使热爱中国书画,特以此作赠与罗家伦大使,感谢他热诚帮助。

▲张大千(1899-1983)王维诗意图

张大千以古为师,一路溯源,上窥董巨,旁猎倪黄,深切了解古代名家的绘画技巧与内涵,另一方面则融合多年来遍历名山大川对自然的观察和生活体验,借古开今,技艺上渐入随洒自如,成就自家面貌的艺术成熟期。

此作为其晚年之作,此时其画艺已臻化境,可谓精妙至极。

▲张大千(1899-1983)王维诗意图,局部

款识中“此右丞逸诗也,数见董思翁写之,予以二石笔法图写,拙重逊思翁清矣。”,其中“右丞”即王维,“董思翁”为董其昌。“二石笔法”则是石涛与石溪。

而“拙重逊思翁清矣”为张大千自谦之语,如此画中,既有对董其昌山水纯正追求,又有融入了个人性的变化意识。画作下部树的变形处理,数笔重墨点染山石苔点,以皴法表现山石凹凸起伏的结构和肌理效果,都延续着董其昌之面貌,同时,也更强化笔墨意趣的表现。

上款人“桂祥”,为罗桂祥博士。原籍广东梅县,香港市政局及立法会原议员、香港消费者协会原主席、维他奶大王,香港著名企业家、收藏家、社会活动家。

其曾与燕笙波、葛士翘、杨永德、张宗宪、曲桂流、梁义、陈烘等人于1979年12月共组“求知雅集”,为香港著名收藏家团体。

▲张大千(1899-1983) 宋人松泉图

画中可见清涧折曲而来,至磐石处急泻而下,激起漩涡与浪花。 水涧两侧绘有古松,左侧树身扭曲,多瘤杈枒,右侧则挺直,郁郁葱葱。白衣高士临渊听泉,泉水之音,如弹南风之雅,操发清商之妙曲,甚是清幽。

此作为张大千为好友陆廷梁所作,亦为北京市文物公司旧藏,出版于《张大千精品集》中,来源有绪。

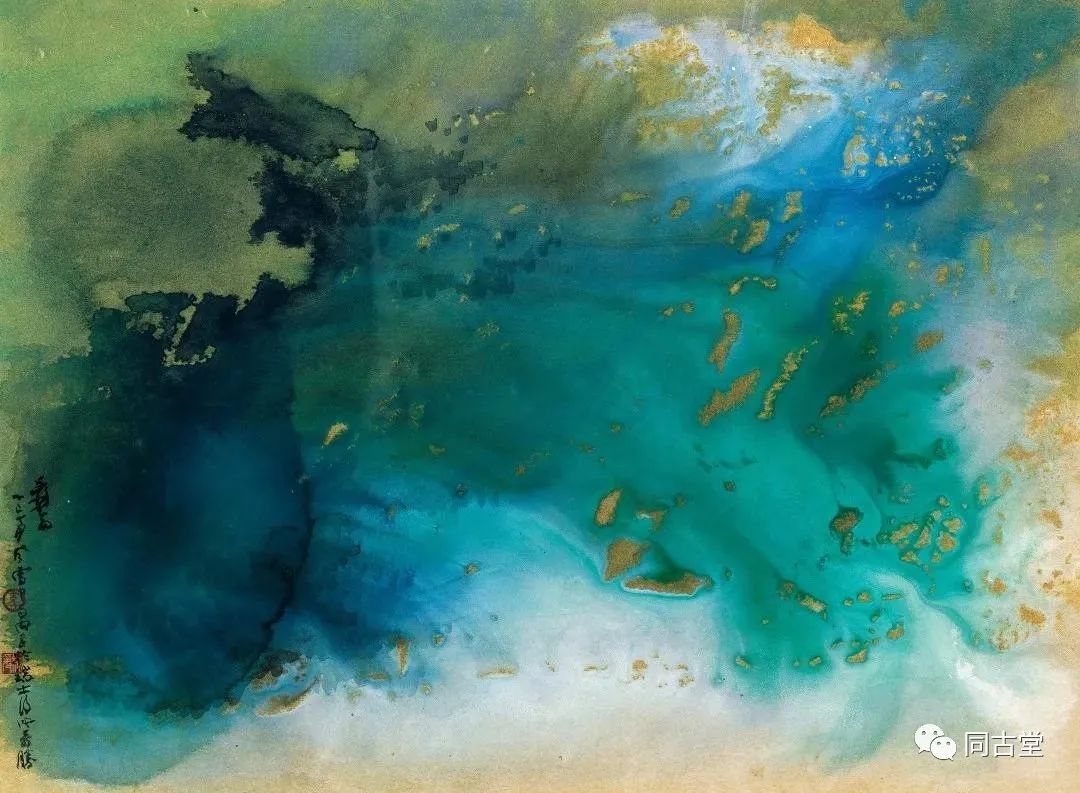

▲张大千(1899-1983) 瑞士雪景

张大千的泼彩山水,为其对传统山水的一大创新,其所幻化之墨色与矿物彩糅合的重彩,恣肆如汪洋。

如此《瑞士雪景》,长空巨壑中暮云四合,烟尘风雪,奇幻胜景也,石绿、石青、珠白等诸色重迭,诗情画意,空灵妙韵,皆在丹青下,造境纸上。大千世界,梦中山水,诚是“千山有雪千山暮,暮雪初来满春山。”

款识中“风雪中与内子于瑞士得此奇胜”,其实,张大千在面对瑞士风雪山景,内心想到的依然是故国山水,面对他乡山景触发的亦是磅礴的游子湖山之思。

荣宝斋与李可染的交往亦是十分密切。早在20世纪50年代,李可染的水墨山水画,其表现手法还处于探索期时,荣宝斋就已经在不断地销售他的作品了。直到如今,荣宝斋仍收藏着不少其艺术珍品,如《万山红遍》、《漓江胜景图》等。

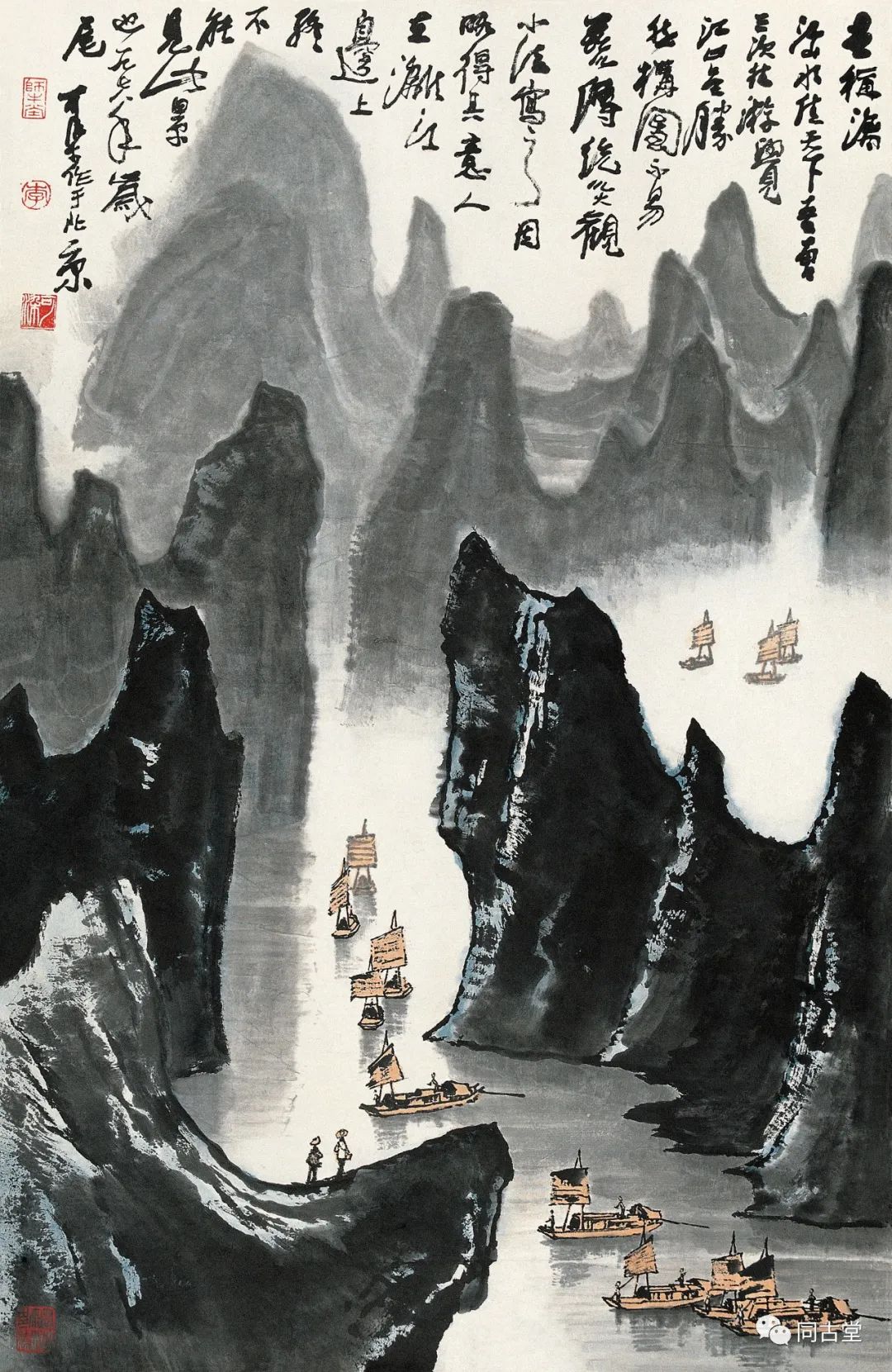

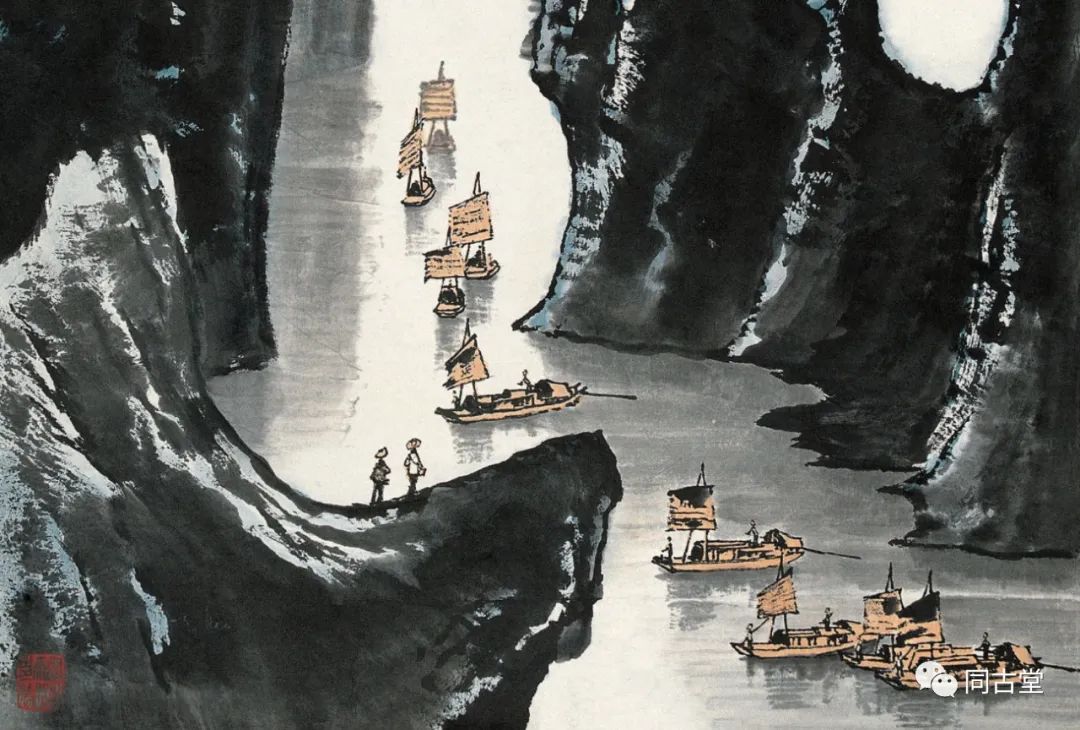

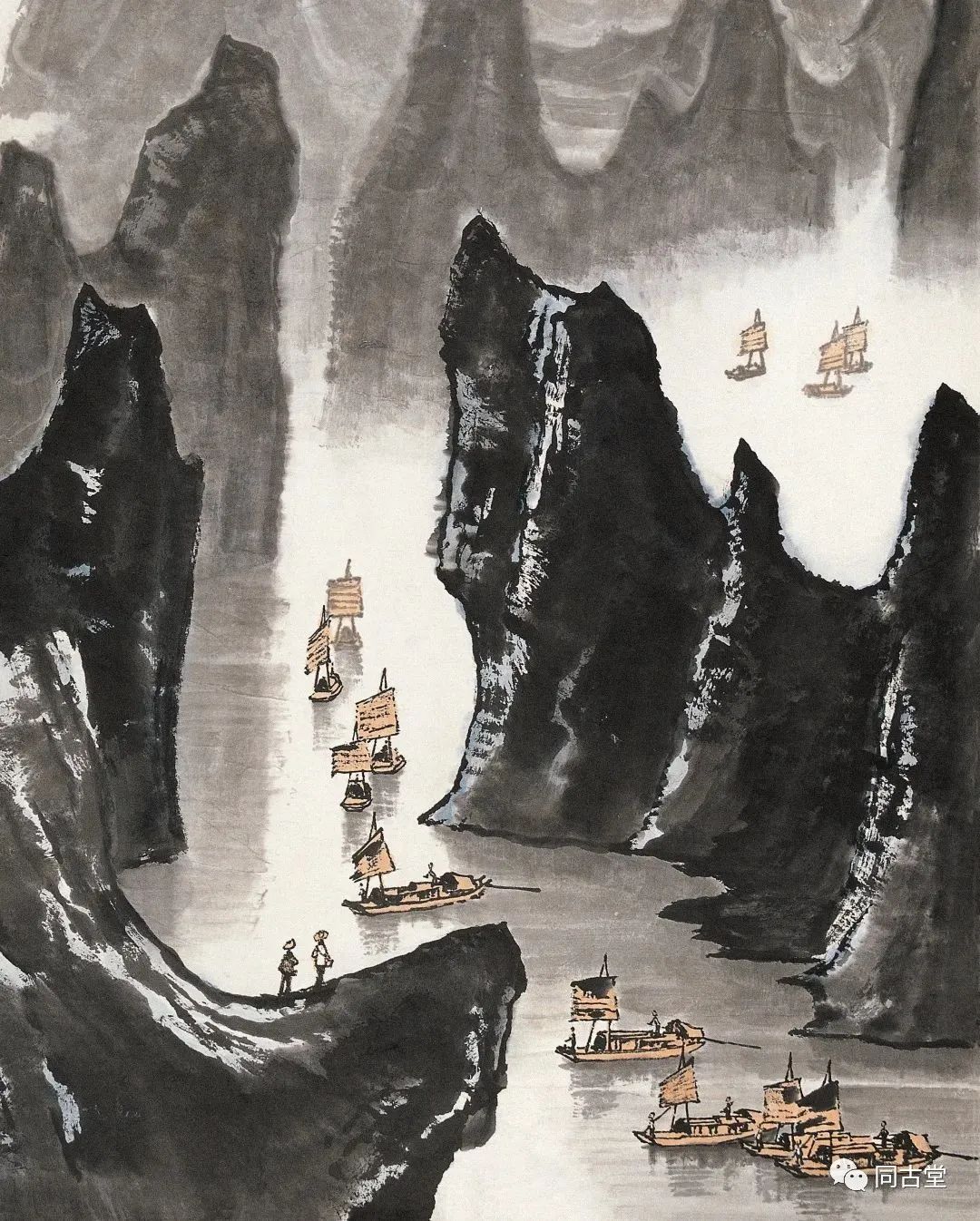

▲李可染(1907-1989) 漓江胜景图

李可染是二十世纪最具盛名的山水画革新画家之一,其作品笔墨厚重、光影幽冥、构图饱满,是现代写实派积墨山水画集大成者。荣宝斋旧藏的此件《漓江胜景图》创作于1978年,适值其创作成熟期。

其一生曾多次游漓江,面对江山云胜,其激情澎湃,现场吟出“漓江山水天下无,万山重叠一江曲“的绝唱。此外,漓江山水的奇秀和变化无端的四时、照暮景色兼具山水画高远、平远、深远之美,特别宜于拓展为大幅创作,然实际构图却殊为不易。

▲李可染(1907-1989) 漓江胜景图,局部

如其题识所言“世称漓江山水佳天下,吾曾三次往游,觉江山虽胜,然构图不易,兹以传统以大观小法写之,人在漓江边上,终不能见此境也。”此作李可染运用传统“以大观小法”,减弱远近透视大小差别,人为地扩展境界。

又山峰体势之排列,起伏动盈,水势回环,船帆错落,比照呼应,繁多归一,整体摒弃传统山水的图式特点,游目山川,纵深感强烈,契合其“为祖国河山立传”的艺术追求,从传统文人画转移到写实山水画,肩负着山水画的革新。

▲李可染(1907-1989) 漓江胜景图,局部

而岸上二人,立于漓江之侧,仰望远眺,感叹大自然之奇绝壮美,可谓点睛之笔。远处山峦层层,群山巍峨,似直入云霄,有绵延不绝之感。笔墨则浓淡相间,富有干湿变化。

纵观整作,锦绣山河,一扫逸笔优雅的文人积习,充满了强烈的民族精神与东方气派,可谓创造性的开启了现代山水画里程碑。

徐悲鸿与荣宝斋也是交谊深厚,荣宝斋公私合营后的第一块牌匾“荣宝斋新记”即是徐悲鸿所题。五十年代,荣宝斋也曾为徐悲鸿制作木板水印画作《骏马》等。

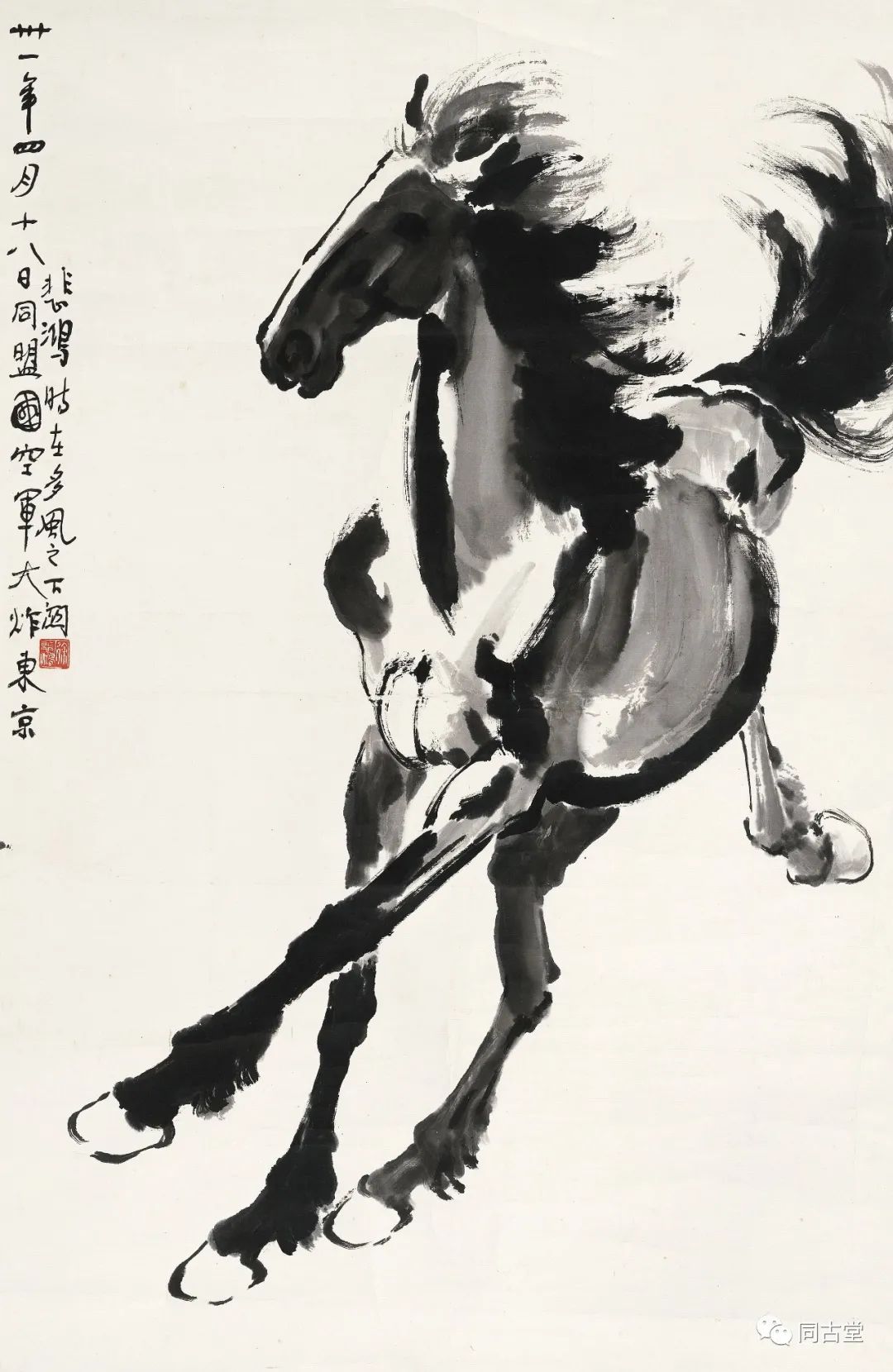

▲徐悲鸿(1895-1953) 奔马

徐悲鸿的奔马堪称时代号角,其将铮铮铁血男儿的强烈民族精神赋予奔马中,爱国之忱,溢于纸上。谢冰莹也曾赞其所画奔马“……那有悲壮哀情的脸部和尾巴,令人一见就想佩好枪弹,跨上马去,直冲入敌人的阵营,杀他个落花流水!……”

奔马画作所倾注着国人不屈服的勇气,振奋着国人团结一致抗御侵略的信念,是华夏儿女在“马蹄声”、“嘶鸣声”的呼唤中觉醒的缩影。

此作款识“卅一年四月十八日同盟国空军大炸东京”即美军16架B25轰炸机从大黄蜂号航母起飞,空袭日本东京,史称“杜立特空袭”。

在抗日战争中,中国军民饱受日寇的侵略,伤亡惨重,血债累累。闻知同盟国空军“大炸东京”,抗日战争初露胜利曙光之时,徐悲鸿为振奋民族精神而创作此“奔马图”。

此作为荣宝斋库存商品。

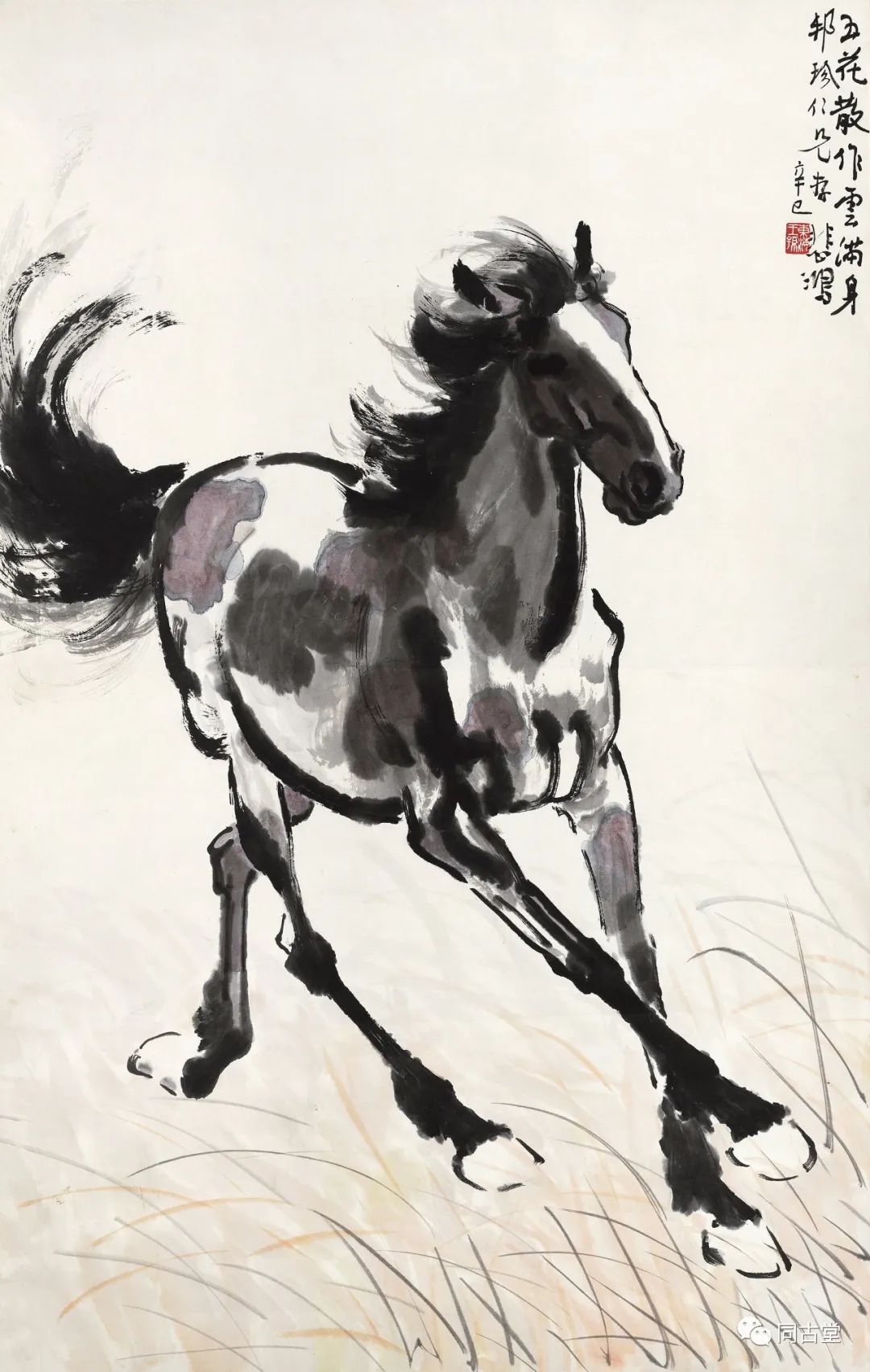

▲徐悲鸿(1895-1953) 五花散作云满身

此作,徐悲鸿用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。

整作笔酣墨饱,神采飞扬,给人一种豪放沉雄的美感。在笔墨的运用上,既细致严谨,又粗犷豪放。而“五花散作云满身”语出杜甫《高都护骢马行》。奔马脚下的草,描绘的亦是细劲而又生动,迎风飘拂,草地微施藤黄和赭石。

上款人“邦珍”暂不可考。同时期吴邦珍(1883~1961年)字士翘,城厢人。清末拔贡,早年留学日本弘文书院。回国后,宣统二年(1910年)任宝山县视学。民国9年(1920年)任县学务课长,后改任第三科长。20年代,先后担任青浦、昆山、吴江诸县县长,后调任国民政府考试院考选委员会秘书。抗战胜利后,任上海市政府秘书。可作参考。

“荣名为宝”书画专场,佳作诸多,另有傅抱石《西陵峡烟云图》、蒋兆和《两个母亲一条心》、田世光《双喜图》、吴昌硕《松菊犹存》、关山月《铁骨清香》、黄宾虹《山居图》、林风眠《溪江小景》、石鲁《炎天所见》等,亦皆难得佳作,篇幅所限,实无法一一俱足。

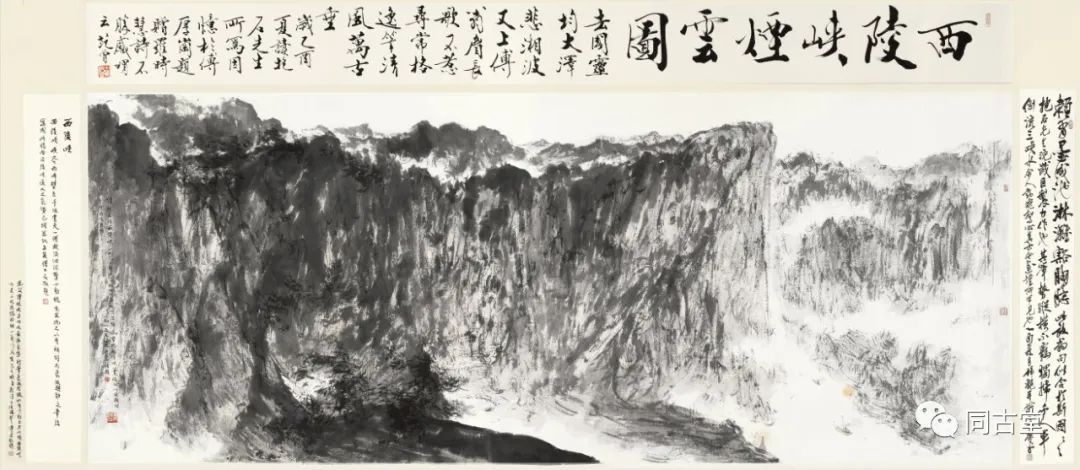

▲傅抱石(1904-1965) 西陵峡烟云图

60年代初,傅抱石带领江苏画家作行程二万三千余里的旅行写生,此后举办的“山河新貌画展”影响于画坛,他带领的江苏美术群体被称为新“金陵画派”。其作品也更加激情奔放、气势磅礴,富于时代气息。傅抱石在“思想变了,笔墨就不能不变”的创新思想的激发下,借鉴历代山水皴法,结合对地质学的研究,创造了“抱石皴”技法。

《西陵峡》为傅抱石此期的代表性山水作品之一,那破笔散锋的“抱石皴”法,在他所喜用的皮纸上将西陵峡表现得苍劲雄健,水墨淋漓,意境浩瀚。画面构图饱满,峰不见顶反而愈显其高耸挺拔、气势磅礴。作品重视大形节奏,充满浪漫主义激情。

此作有范曾、萧平、傅二石题跋。

▲蒋兆和(1904-1986) 两个母亲一条心

蒋兆和是中国绘画史上里程碑式的人物,齐白石曾以“妙手丹青老,功夫自有神。卖儿三尺画,压倒借山人”形容其人物画作。其于解放前是为底层民众发声的呐喊者,于解放后是劳动人民的歌颂者,一生以“真”、“善”、“美”作为艺术的最高追求。

此作为其因抗美援朝胜利而作,如题识中所言“中朝两国子弟兵并肩战胜侵略军,为了保卫和平,故两个母亲一条心”抗美援朝战争的胜利,维护了亚洲和世界和平,巩固了中国新生的人民政权,打破了美帝国主义不可战胜的神话,使中国的国际威望空前提高,也极大地增强了中国人民的民族自信心和自豪感。

▲田世光(1916-1999) 双喜图

作为失传数百年的工笔重彩画法的异代重光者和现代工笔重彩大师,田世光的作品既蕴含有浓厚的古典功底,更体现出破茧重生、与时俱进的创新精神。勇于实践、富有探索精神的他,根据自己的艺术旨趣,大胆吸收百家之长,革新技法,逐步形成了在鲜艳中含有幽雅气氛的独特风格。

此作中“两只喜鹊”造型之生动,传神之精妙,可谓一气呵成,令观者无不惊叹于其高超的写形造诣。是作亦为荣宝斋旧藏。

▲吴昌硕(1844-1927) 松菊犹存

吴昌硕是晚清画坛之承上启下者,齐白石、潘天寿、沙孟海等均曾得其指授。其作画常以篆籀、草隶笔势入画,所作跌宕起伏,有雄强沉厚之力,亦有古拙朴茂之趣。

其曾言“我生平得力之处,在于能以作书之法作画”,故有诗云“离奇作画偏爱我,谓是篆籀非丹青”。

此作设色丰富艳丽,笔意酣畅淋漓,笔势奔放,俱足金石味,观之“笔法、气势”一以贯之,知缶翁如火纯情之笔墨造诣。

▲吴昌硕(1844-1927) 秋菊灿朱霞

此作整体构图布局新颖,设色艳而不俗,清新明快,又以篆隶之笔入画,在随意中更显匠心独具。时人谓之融金石书画为一炉,集“诗、书、画、印”为一身,无愧近现代之旗帜人物。

▲关山月(1912-2000) 铁骨清香

关山月山水、人物、花鸟皆擅,尤以“画梅”见长,被誉为“当今画梅第一人”。此作《铁骨清香》,梅枝如铁,红梅繁花似火,笔意亦是老道,层次立体感完足,观之画面霜节愈坚,难得佳作也。

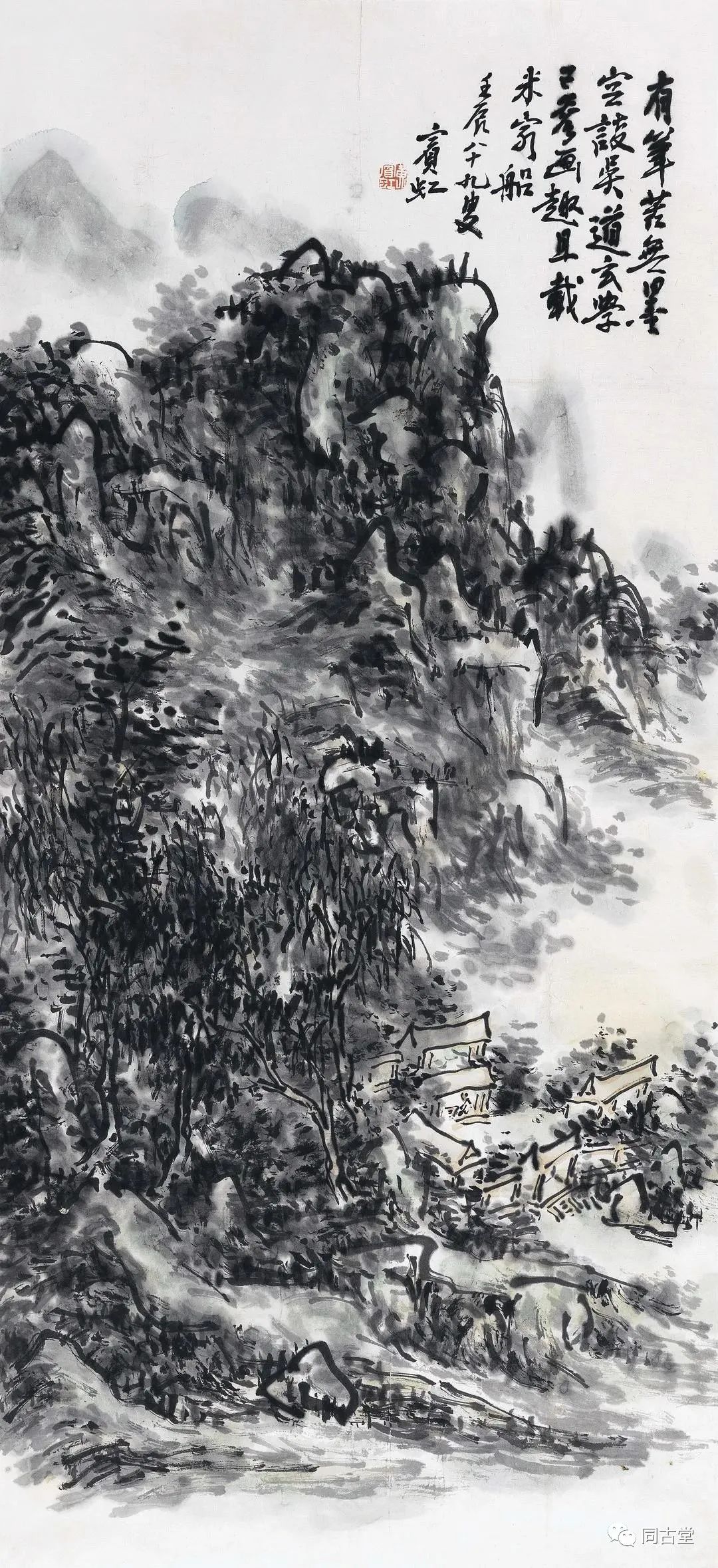

▲黄宾虹(1865-1955) 山居图

在跌宕起伏的生活磨难,国破家变以后,黄宾虹的绘画风格也发生了很大的改变,由早期清逸淡雅的风格转变为中晚期浑厚华滋、雄厚浓黑的画风。

其诸多山水画并非色彩斑斓,黑与白成为作品中的主要色调。由于画作中那种挥洒点染的浓重笔墨,画坛上有人甚至戏称他为“黑宾虹”。此作即为其晚年所作,所呈现者亦是前无古人的风貌。

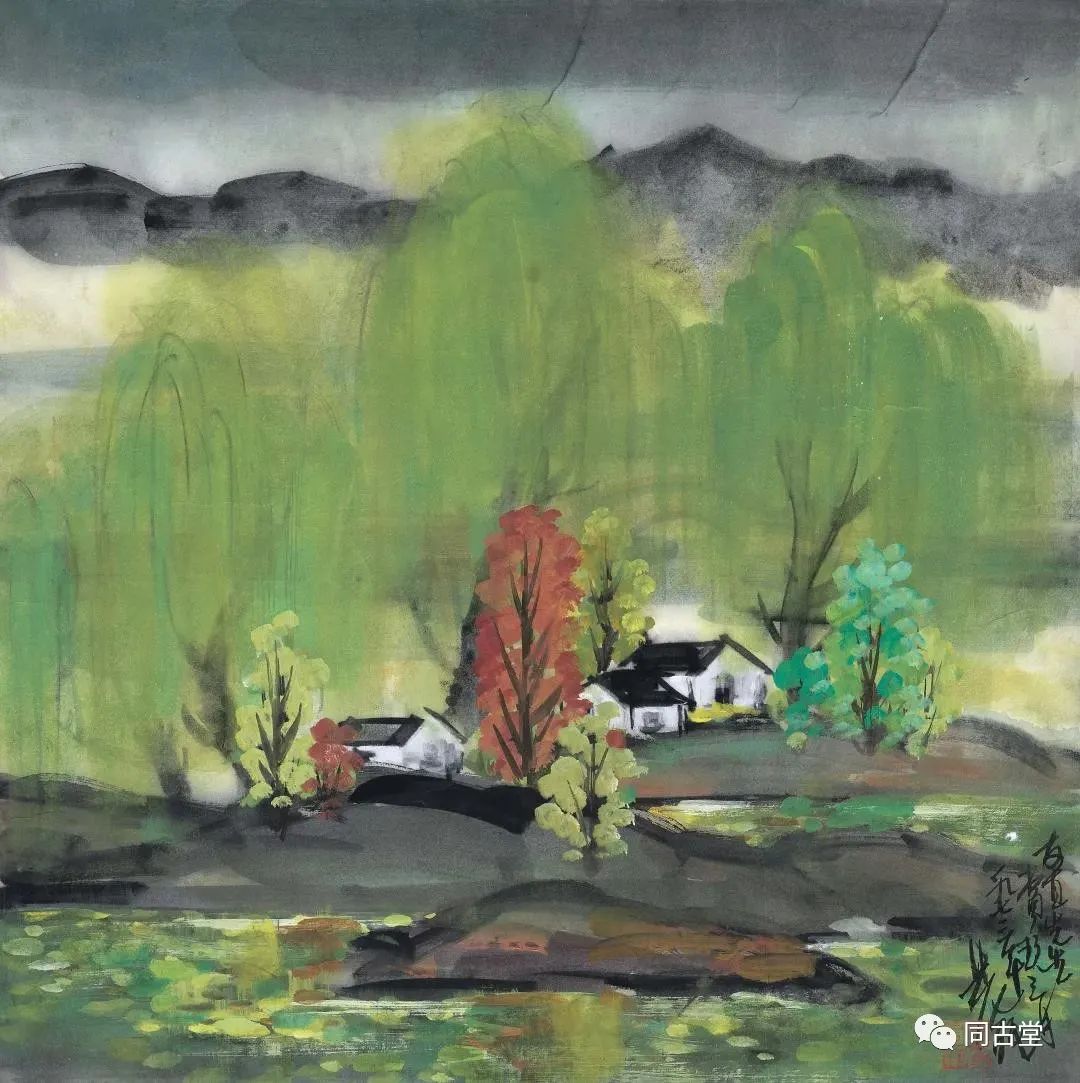

▲林风眠(1900-1991) 溪江小景

林风眠笔下的风景画,则是开创了中国当代彩墨画的先河。其成熟期,题材多以平原、丘陵、村庄等为主,在色彩与墨的碰撞中,充满着感染力。

画中,丰富的色彩,勾勒出景色的艳丽,又不着一人,远处重山叠峦,屋后柳树荫荫,似乎给人以生命的希望与力量。林中的小屋,屋前的流水、乱石,放眼望去,除了静谧,竟也有一些苍茫。

青绿山水,溪江小景,设色也甚是缜丽清逸、雅腴灵秀。

▲石鲁(1919-1982) 炎天所见

由速写小稿再做笔墨的变稿,是石鲁六十年代的创作方法,生动的素材,敏捷的观察,案头笔墨程式的变化与表现,是打破中国画一味仿古,一味沿袭而至僵化的新途。

此图写驴,用了没骨淡墨,又加焦墨皴擦的积、破墨混合法;画西瓜的墨破色法,色墨浑然天成,气韵生动而趣致盎然;柳条筐的渴笔线条,正好是淋漓水墨的对补元素。此图笔精墨湛,水清色鲜,上佳品也。

另有其余诸作,如陈少梅、董寿平、叶浅予、程十发、黎雄才、何海霞等,挂一漏万,又实篇幅所限,无法俱足,好之者可莅往预展现场,一窥究竟。